この記事は、宅地建物取引士(宅建)の資格に2回目で合格した体験談の 【後編】です。

1回目の不合格までの過程を綴った【前編】はこちら👇

✅ 宅建 合格体験記|1回目は26点で不合格。でもそれが次への原動力に

🛏 不合格の翌朝も、机に向かっていた

宅建試験の翌朝。私はいつも通り、コーヒーを淹れて机に向かっていました。

前日の自己採点は26点。合格ラインは34点。

完全に不合格。でも、落ち込んではいませんでした。

むしろ、「やっぱりな」と思っていたんです。

だから、意外と冷静でした。

FP2級で身についた“朝の勉強習慣”だけは続いていて、

その流れのまま、自然ともう一度教材を開いていた自分がいました。

📦 次の通信講座、どこにする?

1回目はフォーサイトの「バリューセット2」を受講しました。教材の質は高く、テキストや動画はとても分かりやすい。

eラーニング「ManaBun(まなぶん)」もスケジュール管理や進捗確認が便利で、使いやすい仕組みでした。

そして特にお気に入りだったのが「演習ノート」。問題ごとに記録ができ、復習に最適で、私は2回目の挑戦でも使い続けました。

フォーサイトには満足していましたが、不合格を経てふと考えます。

「同じやり方を続けるべきか、それとも変化をつけた方がいいのか?」

そこで改めて、通信講座をいくつか調べてみることにしました。

価格、教材の特徴、サポート体制、口コミなどを比較しながら、複数社の資料を取り寄せて内容をチェック。

するとそれぞれに強みや違いがあることがわかり、「どれを選ぶか」が次の大きなポイントになってきました。

🎁 アガルートに決めた理由、ぶっちゃけ“特典”です

そんなタイミングでネット検索中に目に入ったのがアガルートの「ゼロから合格カリキュラム」。

理由は……ぶっちゃけ特典の魅力が大きかったです(笑)

- 合格すれば受講料全額返金

- 他校からの乗り換え割引(※受講証明や領収書提出あり)

こうした“仕掛け”が、いい意味でモチベーションになってくれました。

🎓 アガルート宅建講座の詳細はこちら

👉 アガルート 宅建士講座|ゼロから始めて1年合格!

特典内容やカリキュラムの詳細は、公式サイトで確認できます。

ちなみに、この受講料全額返金の特典を受けるには、以下の3つの条件があります👇

- 合格通知書データの提出

- 合格体験記の提出

- 合格者インタビューへのご出演

このうち、合格体験記の提出には細かいルールがあり、

「全8問の質問にそれぞれ100文字以上、300文字以上、500文字以上、合計2100文字以上」という条件付きです。

私は、しっかり時間を取って真面目に書いたので、完成まで約2時間かかりました。

ちょっとした作文レベルの分量なので、事前に心の準備をしておいた方がいいかもしれません。

また、合格者インタビューは動画で収録され、アガルートの公式サイトに掲載されるため、

「自分の顔出しや声がネットに出るのはちょっと……」という方は、事前に知っておくと安心です。

私はそういった点も特に気にしないタイプだったので、

3つの条件をすべてクリアして、無事に受講料全額返金の特典を受け取ることができました。

私はそういった点も特に気にしないタイプだったので、

3つの条件をすべてクリアして、無事に受講料全額返金の特典を受け取ることができました。

📚 最初に「過去問から読んでください」にびっくり

アガルートでは、最初に配信されるオリエンテーション動画の中で、

講師の先生から「まずは過去問から読んでください」と案内がありました。

正直、最初は驚きました。

でも、動画の講師の先生がとにかくユーモアのある方で、

テンポよく笑いも交えながら進めてくれるので、「試してみよう」と素直に思えました。

さらにそのオリエンテーション動画の中で、学習の進め方についても明確に示されていて、

過去問読む→ テキスト読む→ 動画見る → 過去問解く

という流れで、1単元ずつ丁寧に積み上げていくのが基本方針でした。

その通りに進めることで、理解と定着がスムーズになった実感があります。

🧠 過去問、過去問、過去問!——「過去問は情報源」の意味が腑に落ちた話

アガルートの講師の先生は、とにかくユーモアのある方で、

動画を見ていても飽きることがなく、テンポよく学べるのが印象的でした。

その先生が、繰り返し強調していたのが——

「過去問、過去問、過去問!とにかく過去問です!」

「過去問は情報源なんですよ!」

最初は「そんなに!?」と思っていたのですが、

実際に何度も解いていくうちに、「過去問は情報源である」という言葉の意味が

少しずつ腑に落ちていきました。

宅建の問題は、基本的に4つの選択肢から

「正しいものを1つ選べ」「誤っているものを1つ選べ」という形式がほとんどです。

そして、この選択肢との向き合い方も、講師の先生が教えてくれたものでした。

たとえば「誤っている選択肢はどれ?」という問題では、

- 正しい文章は「なぜ正しいのか」を確認する

- 誤っている文章は「どこが誤っているのか」

- さらに「どう直せば正しい内容になるのか」まで考える

逆に「正しい選択肢はどれ?」という問題では、

- 誤っている選択肢はどこが間違っているかを明確にする

- 正しい選択肢については「正しい根拠」をしっかり把握する

こうして1問1問を丁寧に読み解いていくことで、

「過去問の選択肢ひとつひとつが“情報”なんだ」という感覚が自分の中に芽生えていきました。

そして気づいたんです。

過去問は、情報源であり、知識そのものになる。

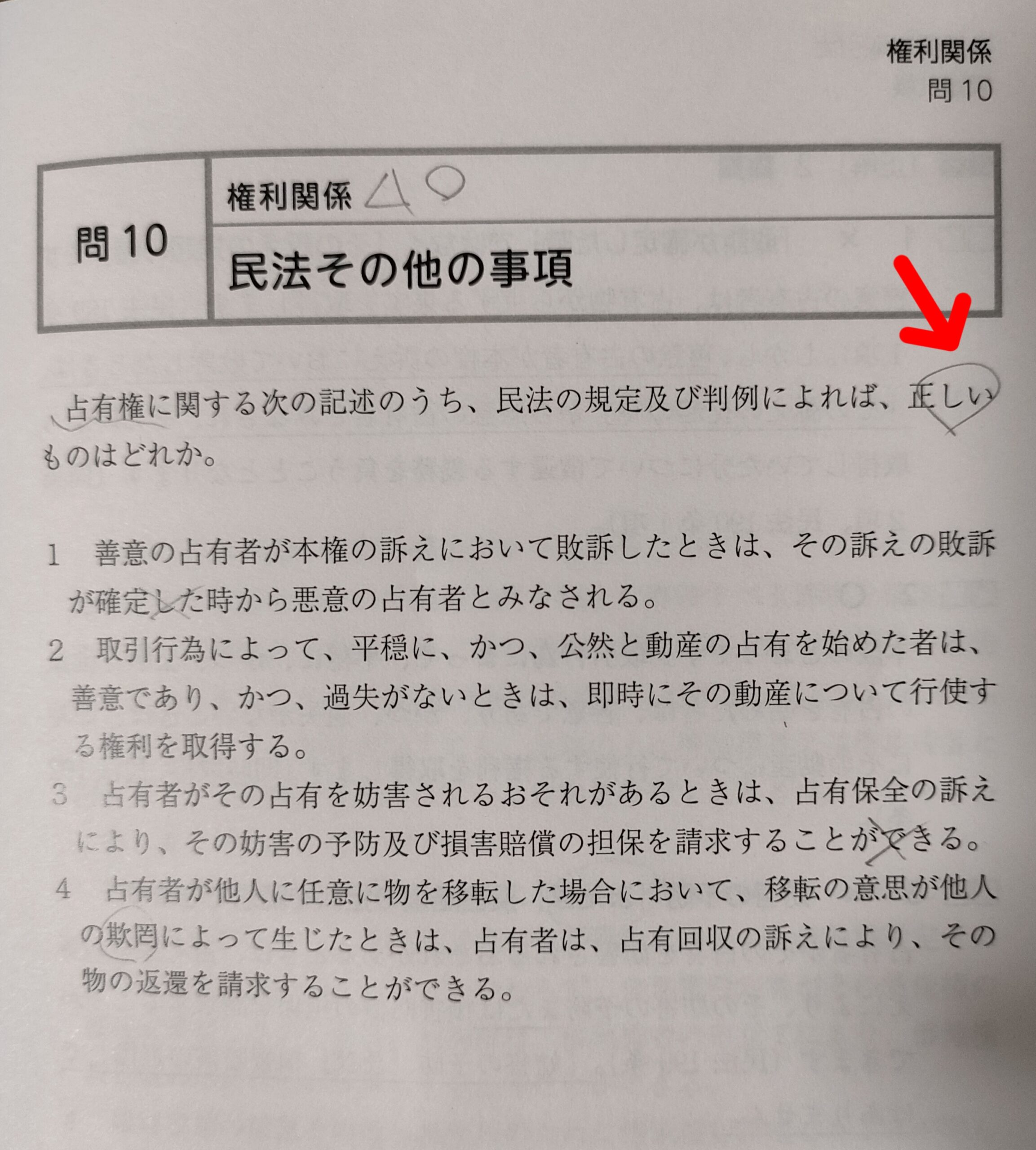

また、解くときの小さな工夫として、

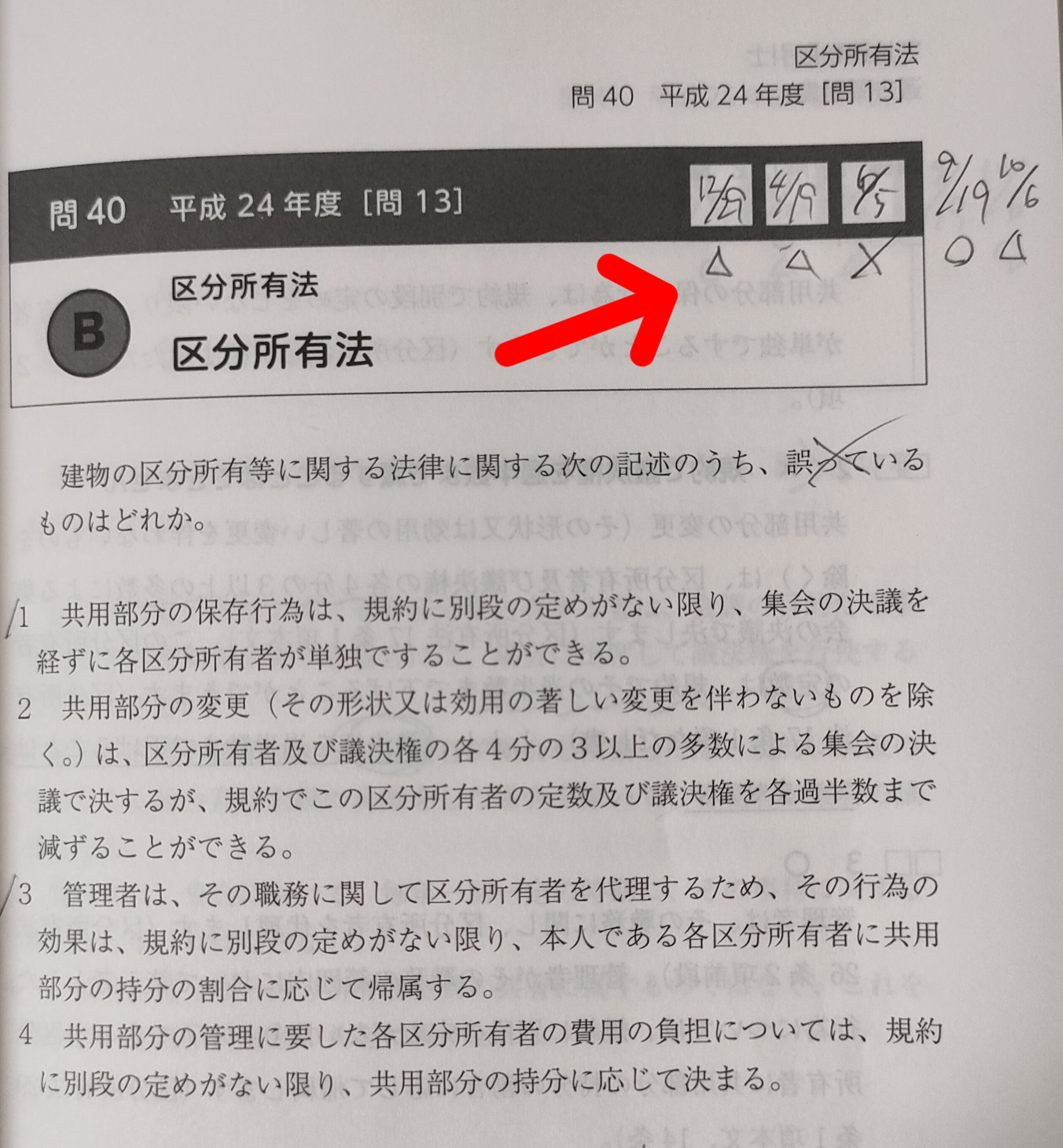

私は設問文の「正しいもの」「誤っているもの」という指示語の部分に、

それぞれ◯や✗のマークを手書きでつけるようにしていました。

というのも、問題集を解いているときに何度か、

「正しいものを選べ」のつもりが「誤っているものを選べ」だった……という

ケアレスミスをしてしまったことがあったからです。

自分の目で“視覚的に強調”することで、

そうした凡ミスを未然に防げるようになり、

試験本番でも慌てずに正確に読み取れるようになりました。

実際に、こんなふうに◯マークを入れていました👇

📝 ノートとチェック欄で、理解度を見える化

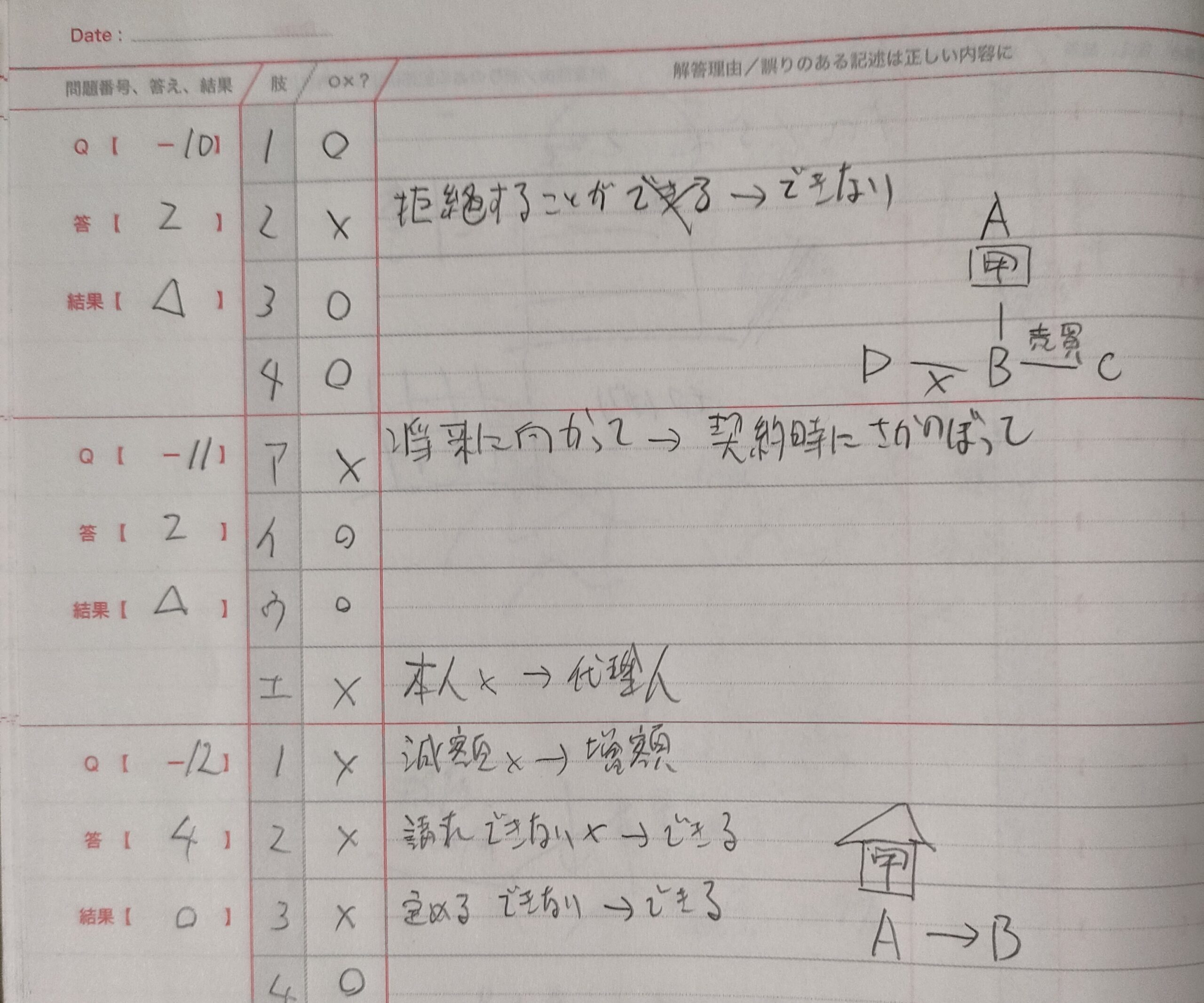

問題集には、1問ずつにチェック欄があり、学習者自身が記録できるようになっています。

私の使い方としては、チェック欄にその日の日付とともに、

問題の理解度を「◯・△・✗」で記録していく方法をとっていました。

- ◯ … 問題を正解し、内容も完全に理解できている

- △ … 正解できたが、なぜ正解なのかの理解が浅い

- ✗ … 不正解。どこが間違っていたかを要復習

3回分のチェック欄が用意されていましたが、4回転目以降は欄外に書き足して管理していました。

実際に私が使っていたチェック欄は、こんな感じです👇

このように記録しておくことで、

「どこを優先的に復習すべきか」がひと目でわかるようになり、

復習の効率がぐっと上がりました。

また、演習ノートもフル活用していました。

解いた選択肢ごとに◯・✗を記入し、✗の場合は「どこが誤りか」「どう直せば正しいか」を言語化。

ときには図やメモを書きながら、問題文の内容を整理するようにしていました。

実際の演習ノートの一部がこちらです👇

こうして記録と分析を重ねることで、

「問題を解くことが情報を得ること」に変わり、

その情報が少しずつ“知識”として自分の中に定着していく——

そんな実感がありました。

😨 模試29点からスイッチON!夜勉スタートとルールの工夫

試験の約3か月前、アガルートから模擬試験が届きました。

本番を想定して時間を測って解いてみたところ……

なんと、29点。

正直、めちゃくちゃ焦りました。

予想合格ラインまではまだまだ遠い。

でも、ここで救いになったのは、前年に受験した1回目の宅建試験の自己採点が「26点」だったということ。

「3点しか上がってない」と見ることもできますが、私はこう思いました。

前回の自分より、ちゃんと進化している。

この小さな前進を前向きに捉えられたことで、「やれば伸びる」「まだ間に合う」と信じて、勉強に気持ちを向けることができました。

それまでの勉強は基本的に朝のみでしたが、

この模試の結果をきっかけに、夜も勉強時間をつくることを決意しました。

とはいえ、朝が早い仕事なので、睡眠時間を削るのはNG。

夜は最大でも「20時まで」とルールを決め、無理のない範囲で取り組むようにしました。

仕事から帰宅したら、まずすぐに机に向かい、

勉強は20時までと決めて集中。終わったら晩ごはんを食べて、ゆっくりお風呂に入り、就寝準備へ。

この“夜は早く切り上げるスタイル”が自分にはちょうどよく、

朝の勉強にも影響を出さずに続けることができました。

こうして“朝+夜”の二部制にすることで、勉強量はぐっと増え、

試験本番までの残り時間をより有効に使えるようになっていきました。

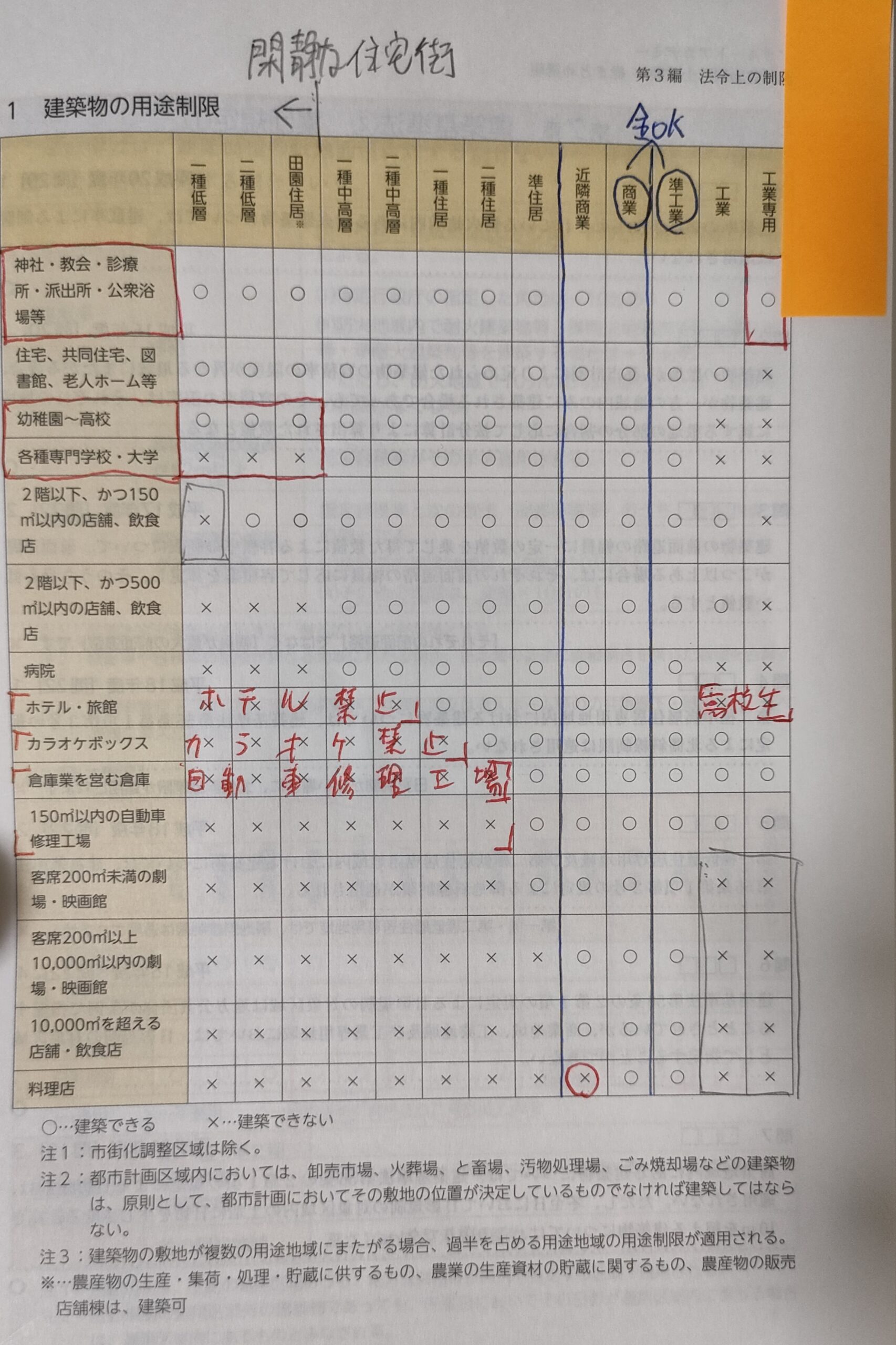

📕 総まとめ講座で、直前対策を強化

試験3か月半前ごろに、アガルートの「総まとめ講座」が配信されました。

要点をギュッと絞った構成で、重要事項がコンパクトに整理されています。

このテキストに、赤ペンや付箋で自分なりの印をつけながら、

「直前に見返す用の情報」を集約していきました。

また、講師の先生が動画の中で紹介していた語呂合わせや覚え方のコツも、

メモとして書き込んでおくようにしました。

たとえば、どうしても混同しやすい法律用語や数字の暗記項目などは、

語呂で覚えることで直前の記憶定着にかなり役立ちました。

実際に書き込みをした総まとめテキストの一部がこちらです👇

特に、試験会場までの電車内や、試験開始前の空き時間に見るページには

目印として付箋を貼っておき、すぐに開けるように工夫していました。

この総まとめテキストはまさに「最後の1冊」として、

本番直前の大きな安心材料になってくれました。

🧮 試験時間の使い方もシミュレーション

宅建試験は、50問を120分で解くスタイル。

つまり、1問2分で解ければ100分で終わる計算。

残り20分は見直しに使える——

そう考えて、本番を想定した時間配分を意識して練習しました。

試験中も、

「今20問目、40分以内ならペースOK」

と、自分で区切りをつけながら解くようにしました。

🧘♂️ 2回目の試験、まさかの集中空間

試験当日。前回と同じように、電車での移動時間は“復習タイム”。

駅近で昼食をとり、試験会場入り。

今回は会場の一番後ろの席。

ふと前を見ると、4人分の席がすべて欠席。

右隣もいない。……え、なんか空間が広い(笑)

「これは集中しやすいぞ」と、ちょっとポジティブに捉えました。

それに、今回の会場は昨年の受験でも訪れた場所だったので、

駅からの道順や大学構内の校舎の位置もすでに把握していました。

そういったこともあり、試験前の移動や入室に関しては

どこか余裕を持って行動できていたように思います。

📝 自己採点37点。発表までのドキドキと、あの瞬間のこと

試験が終わり、当日の夕方には各社から解答速報と合格予想点が発表されました。

自己採点の結果は——37点。

予想合格ラインは35〜36点が多く、「これは大丈夫かも」と思いつつも、

合格発表まではやっぱり落ち着きませんでした。

そして迎えた合格発表の日。

仕事の休憩時間にスマホで確認するつもりで、

受験番号をメモして出勤しました。

PDFを開き、自分の番号を探し……

「あった!!」

その瞬間、たぶんニヤニヤしてました(笑)

思わず妻にもLINEでスクショを送り、ふたりで喜びを噛み締めました。

今でもその発表のPDFは大切に保存してあります。

🔚 おわりに|40代でも、やりきれる

宅建の合格は、FP2級から続けてきた“朝の習慣”の延長線にありました。

最初の不合格も、ちゃんと意味があったと思っています。

焦りながらも、諦めずに、毎日少しずつ積み重ねていけば、

40代でもちゃんとやりきれるんだと、今回の挑戦で改めて感じました。

もしこの記事が、どこかの誰かの背中を少しでも押せたなら——

それが、私の資格チャレンジの“もうひとつの意味”かもしれません。

宅建に挑戦する人へおすすめの通信講座

私が2回目の挑戦で利用したのがアガルートアカデミーでした。特典の「合格全額返金」や「他校からの乗り換え割引」が大きなモチベーションになり、合格につながったと思います。

合格後の登録実務講習について

ちなみに、私は宅建登録実務講習をLEC 東京リーガルマインドで受講しました。法律系資格に強いスクールなので、宅建試験対策だけでなく登録実務講習でも安心感がありました。